关于人性的实验有多恐怖

·05·汽车碰撞实验

Loftus和Palmer在1974年的经典研究中,给两组受访者观看了同样一部交通事故的短片,之后心理学家发现了受访者对车速的估计会因为提问者使用了不同的问句(仅仅是一个词的改变)而出现显著性的差异。

例如,被问到“当汽车撞毁时,你估计车速是多少”(我们姑且称之为“撞毁组”)的人估计的车速显著高于被问到“当汽车碰撞时,你估计车速是多少”(同理,我们称之为“碰撞”组)的人。“碰撞”组对于车速的估计平均值为每小时31.8公里,而“撞毁”组的受访者对这一数字的估计平均值则叨叨了每小时40.8公里。

另外,一周之后,“撞毁”组和“碰撞”组的两队人马回来,被问起是否在短片中看到了碎玻璃。事实上本无碎玻璃,“撞毁”组中居然有32%的人声称看到了碎玻璃,相比于“碰撞”组的14%,错误记忆的现象明显提升。

这个实验说明,法庭上目击者的证言,很有可能因为律师或者检察官的提问方式和一句措辞而产生改变,甚至会对目击者造成心理诱导,促使他们说出自己没见到的事情。

·06·罗伯斯山洞实验

在这个实验中,21位11岁的小男孩被带到了奥克拉荷马州的Robbers Cave州立公园去参加一个夏令营。他们不知道其实自己是一个实验的被试。

在这个旅行之前孩子们被随机分为两组。正是这两个小组构成了Sherif研究两组人之间如何产生偏见和冲突的基础。

当孩子们到达的时候,他们住进了单独的小屋里。而且在第一个星期中,他们并不知道还有另外一组人的存在。

第二个星期,科学家开始想办法让两个队伍分别知道还有另外一组孩子的存在,之后的一段时间里,这两个队伍就开始产生了团队之间的矛盾,在一系列的比赛之中,矛盾逐渐激化,他们之间的敌意和攻击性都大幅度提高了。

第三个星期,实验者创造了一些条件,让两个队伍的孩子共同去解决一些问题,比如共同解决水源被破坏的问题,共同筹钱去看一场电影等等,两个小组因为这些合作,而解除了彼此的敌意,重新和解。

这个实验说明了不同团体间如何才能得到和解,和平之树如何才能繁茂。最关键的一点在于对更高一级的、延伸到团体的界线以外的目标的聚焦。

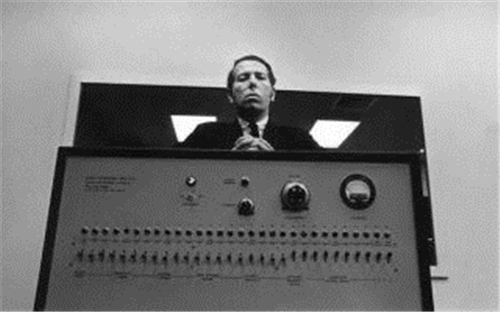

·07·米尔格兰姆实验

1961年,耶鲁大学心理学助理教授米尔格兰姆进行了一次关于权威服从的社会心理学实验。他组装了一台假的电击器,征来数百名受试人员执行电击,并安排一名演员担任接受电击者。

受试人员被要求扮演老师的角色,演员则扮演学生,每当这个演员回答问题错误的时候,米尔格兰姆就要求受试者电击学生。随着电流一步步加大,这名演员先是假装痛苦呻吟,后来则不再出声装死。

实验结果令人吃惊:大部分受试者都遵守了权威的命令,尽管他们被事先告知到达某强度的电流甚至足以致命,机器最高的电压为450伏,但最终还是有超过65%的受试者对演员使用了450伏的最高电压。

这个实验得出的结论是个人会服从指令进行破坏,人格类型的影响远远不及外在情境。对于纳粹军官大规模屠杀犹太人这件事,当时流行的解释是条顿民族是一个倾向于服从权威指令的“权威性人格”占主导的民族,而米尔格兰姆的电击实验则对这个解释提出了挑战。

这项实验揭露了人们在面对权威时表现出的愚蠢与麻木,并指出了人们想象的与真实的自我之间的巨大落差。普通人很可能会遵从权威人物的命令,甚至杀死一个无辜的人。从我们作为孩子成长的方式来看,对于权威的顺服是根深蒂固的。

·08·嘉士伯啤酒实验

这是一个由啤酒品牌嘉士伯拍摄的广告,在广告中,一对事先毫不知情的情侣会被安排走进一个150个座位的放映厅,这里面提前被安排了148个金链汉子,整个放映厅座无虚席,只有中间还有两个空位。

一些情侣看到这些浑身纹身的机车大汉,会皱着眉头走开,放弃看电影,而那些选择穿过大汉,安然坐下的情侣,则会获得所有人的喝彩和免费的嘉士伯啤酒。

这个广告其实想要表达的是不要以貌取人。

·09·虚假共识实验

在这个实验中,研究人员会询问大学生,他们是否愿意在校园里散步30分钟,身上挂着一个写着“在Joe家吃饭”的三明治形状的板子。

然后研究人员会询问这些大学生,他们觉得其他人会不会同意背着这块板子在校园里走?

研究结果表明,大部分同意扛着板子的学生,都觉得其他人也会同意带着板子去做广告。

结果证明心理学中存在一种虚假的共识效应,无论我们的信仰,选择或者行为如何,我们的倾向于相信其他大多数的人都会同意我们的行为,或者和我们采取一样的行动。

-

上一篇: 2000年前孕妇木乃伊是谁

-

下一篇: 海市蜃楼是什么