梁启超在《变法通议》中讲了什么

三、专门讨论了科举改革问题。梁启超指出,国家作育人才,皆为有用,教而不用,不如不教;学生学习,唯在效用,学不见用,不如不学。但是,科举网尽举国上才之人,专事空疏无用之学,使学生“悉已为功令所束缚、帖括所驱役,鬻身灭顶,不能自拔。”

所以,“故欲兴学校、养人才,以强中国,惟变科举为第一义。”那么,科举如何变?共有上、中、下三策。何谓上策?上策是:“合科举于学校;自京师以讫州县,以次立大学小学,聚天下之才,教而后用之。

入小学者比诸生,入大学者比举人,大学学成比进士;选其尤异者出洋学习,比庶吉士。其余归内外户刑工商各部任用,比部曹。庶吉士出洋三年,学成而归者,授职比编检。学生业有定课,考有定格,在学四年而大试之;以教习为试官,不限额,不糊名,凡自明以来,取士之具,取士之法,千年积弊,一旦廓清而辞辟之,则天下之士,靡然向风,八年之后,人才盈廷矣。”

何谓中策?中策是:“多设诸科,与今日帖括一科并行。”分设明经、明算、明字、明法、使绝域、通礼、技艺、学究、明医、兵法诸科,使诸科广涉经书、中外算术、中外语言文字、法律、外交、大清掌故、格致制造、教学法、医学、兵法等各个领域。

至于取士之法,或特诏举试,或按省附考,给予出身,示以荣途。如此“则岩穴之间,乡邑之内,与夫西学诸馆,及出洋学习之学生,皆可因此以自达。其未有成就者,亦可以益厉于实学,以为天下用,则其事甚顺,而其效亦甚捷。”

何谓下策?下策是:“一仍今日取士之法,而略变其取士之具”。也即试科不变,但具体内容应有新的要求。童子试“必试以中外政治得失、时务要事、算法格致等艺学。

乡会试必三场并重,第一场试四书文、五经文、试帖各一首;第二场试中外史学三首,专问历代五洲治乱存亡之故;第三场试天算、地舆、声光、化电,农矿、商兵等专门,听人自择一门,分题试之,各三首。殿试一依汉策贤良故事,专问当世之务,对策者不拘格式,不论楷法。”

总之,科举之变是必然的,完全率由旧章显然有悖于时代的要求,问题只是大变还是小变的问题,“大变则大效,小变则小效”,上策必强,中策可安,下策尚存。

四、在《论师范》中,梁启超指出,国之兴,在于兴学,学之兴,系乎教师,教师是学生心目中的上帝,其道德文章对学生影响很大,因此,教师的作用举足轻重。但是,当时府州县学官及蒙馆学究多系不学无术,滥竽充数之辈,其误人子弟,势所必然。而洋学堂中的西洋教习,亦每每存在有言语不通,翻译失真。

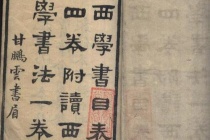

西人幼学,异于中土,故教法亦每不同“等五大不利因素,而且,西人不懂中华经典,“每拨弃本原,几成左衽”,任用西人,授人以柄,究非长策,所以,“欲革旧习,兴智学,必以立师范学堂为第一义”。

那么师范学校之制又如何确立呢?梁启超参考日本寻常师范学校之制提出了如下主张:“一须通习六经大义,二须讲求历朝掌故,三须通达文字源,四须周知列国情状,五须分学格致专门,六须仞习诸国言语,”至于教学法,学习《札记·学记》而循而用之,殆庶几矣”。

梁启超进一步指出,必须将师范学堂的设立同小学堂的设立结合起来。从京师到各省府州县,遍设小学堂,同时辅之以师范学堂。小学堂之教师由师范学堂之学生充任,以小学堂教学之效果,来检验师范学堂教学之效果。如此,“则天下之士,必争自鼓舞”,“十年之间,奇才异能,遍行省矣。”

五、在《论女学》中,梁启超提出了“欲强国必由女学”的惊人之论。梁启超列举了世界诸国之女学状况,指出,女学最盛者,其国也最强,美国是也;女学次盛者,其国也次强,英、法、德、日诸国是也;女学衰微者,则其国得存已为辜事,印度、波斯、土耳其是也。梁启超说,到了太平之世,国界、种界、兵事全无,男女也无有分别,男女“皆可各执一业以自养,而无或能或不能之别,故女学与男学必相合”。

因此,梁启超于当时中国妇女并受身心二重戕害寄予了深切的同情,指出,中国妇女不仅深居闺阁,足不出户,以致“独学无友,孤陋寡闻”,未可作诗填词,无论实学,而且要蒙缠足毁体之害,所以,“缠足一日不变,则女学一日不立”。

六、梁启超极为重视儿童教育,认为“人生百年,立于幼学”,所以,在《论幼学》中,他详细地阐述了儿童教育的内容和方法问题。他对西方先进的资本主义国家所实行的先进的儿童教育方法充满了赞美之情。

-

上一篇: 柳永流连青楼难入仕

-

下一篇: 蒋介石为什么让张学良和于凤至离婚